Exclusão e Resistência das Classes Subalternas

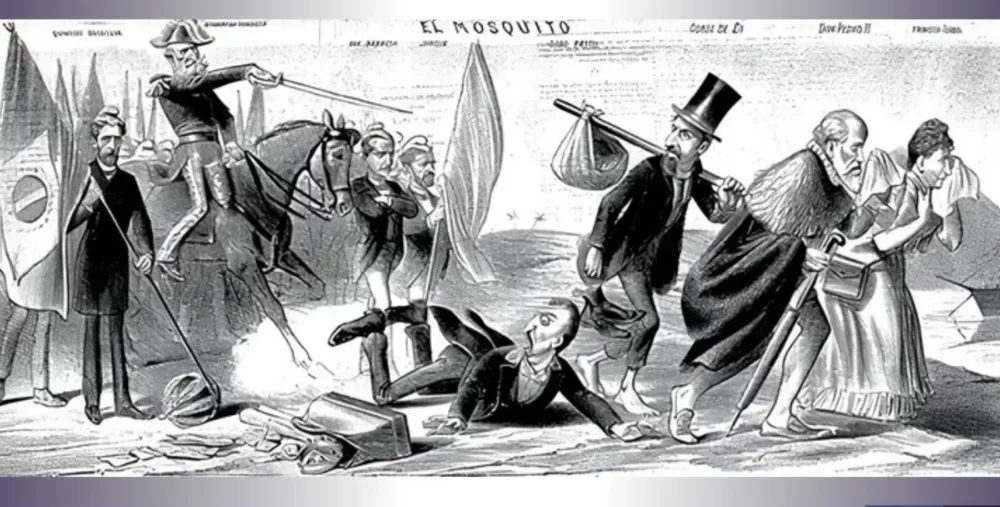

A Proclamação da República Brasileira, em 15 de novembro de 1889, é reavaliada pela historiografia como uma “revolução pelo alto” que não representou uma ruptura democrática, mas sim a adaptação das estruturas de dominação social às exigências do capitalismo mundial. O período estabeleceu uma “República sem republicanos” que, para as classes subalternas (ex-escravizados, trabalhadores urbanos e rurais), significou uma exclusão sistemática que substituiu os controles escravistas por mecanismos “modernos” de marginalização.

🔎 A Perspectiva da “História Vista de Baixo”

O estudo se fundamenta na “história vista de baixo”, influenciada pela história social inglesa, que busca recuperar a agência histórica das classes subalternas, tratando-as não como vítimas passivas, mas como sujeitos ativos. Esta perspectiva revelou as contradições do projeto republicano das elites, que se consolidou sob o signo da “ordem pública” e da repressão, criminalizando a pobreza e a população negra recém-liberta (a “desqualificação dos pobres”).

A exclusão no período inicial da República manifestou-se de forma tripla:

-

Exclusão Política: Através de critérios censitários e de alfabetização.

-

Exclusão Econômica: Pela competição desigual com imigrantes europeus e a ausência de políticas de integração.

-

Exclusão Social: Via criminalização de práticas culturais e imposição de códigos burgueses de comportamento.

🚩 Principais Formas de Resistência

A exclusão sistemática gerou intensa resistência e organização autônoma:

-

Canudos (1896-1897): Um dos mais significativos movimentos de organização popular autônoma, congregando sertanejos pobres e ex-escravizados em uma comunidade de 25 mil habitantes com composição multirracial. O movimento desenvolveu uma sociedade baseada na coletivização dos meios de produção.

-

Guerra do Contestado (1912-1916): Resistência camponesa à modernização capitalista e à expropriação de terras pela penetração do capital estrangeiro, organizando-se em “Cidades Santas” com princípios comunitários.

-

Revolta da Vacina (1904): Expressão da resistência das classes populares urbanas cariocas contra a vacinação obrigatória e as reformas urbanas excludentes que demoliram habitações coletivas e criminalizaram práticas de vida tradicionais.

-

Movimento Operário (1890-1920): Consolidou a tradição de luta autônoma, estabelecendo o sindicalismo revolucionário (Primeiro Congresso Operário Brasileiro, 1906) e organizando a Greve Geral de 1917.

🔗 Permanências Estruturais na História

O estudo conclui que as estruturas de dominação persistiram e se modernizaram, estabelecendo continuidades históricas com o Brasil contemporâneo:

-

Racismo Estrutural: O racismo evoluiu do modelo científico do século XIX para o modelo estrutural, mantendo a população negra nas camadas subalternas do mercado de trabalho e como alvo prioritário da violência policial.

-

Concentração Fundiária: A estrutura latifundiária estabelecida pela Lei de Terras (1850) permanece intacta, garantindo a exclusão do acesso à terra para as classes trabalhadoras rurais.

-

Autoritarismo Estatal: A lógica de “questão social como caso de polícia” (Washington Luís) se perpetua, com repressão sistemática a movimentos populares, militarização da segurança pública e impunidade para a violência contra segmentos vulneráveis.